März 2025 - Exponat des Monats wird abgeschaltet

26 Exponate des Monats seit Januar 2023 konnten viele Aspekte der Stromversorgung anhand einzelner Exponate von klein bis ganz groß illustrieren. Im Energie-Museum Berlin gab es dank des Engagements von rund 130 Ehrenamtlern über 4.000 weitere Exponate zu entdecken.

Das Museum in der Batteriespeicheranlage wird voraussichtlich zum Juli 2025 endgültig schließen.Eine Weiterführung des Museums an anderer Stelle als privatwirtschaftliche Initiative wird geprüft.

Danke für Ihr Interesse und Ihre Treue !

Februar 2025

Wheatstone-Messbrücke – wo ist da die Brücke?

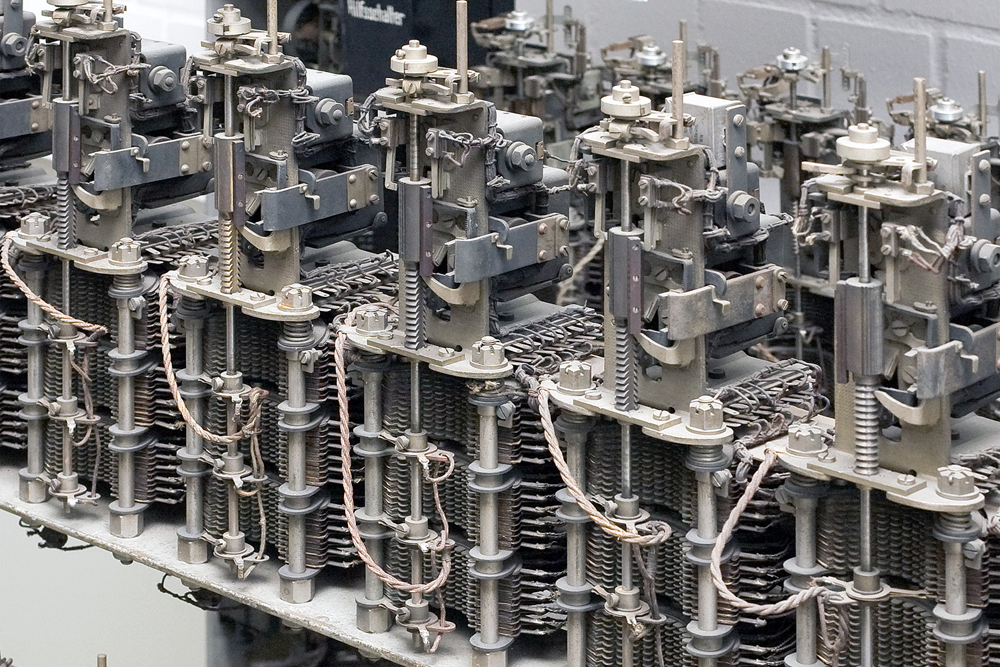

Ein britischer Erfinder, Samuel Hunter Christie, beschrieb bereits 1833 ein Messprinzip für Gleichstromwiderstände durch Vergleich zweier Spannungsteiler. Zwei bekannte Widerstände bilden die eine „Brücke“ und werden mit einer zweiten „Brücke“ verglichen, die aus einem dritten bekannten und dem zu messenden Widerstand besteht. In der ersten Brücke kann einer der Widerstände stufenweise mit bekannten Werten verändert werden. Wenn in der Mitte zwischen beiden Brücken mit einem empfindlichen Spannungsmesser keine Spannung mehr zu messen ist, gilt die Brücke als abgeglichen und der Wert des unbekannten Widerstands kann ermittelt werden.

Für das Zuschalten der Widerstände dienen die Messingstöpsel im Bild. Charles Wheatstone erkannte später die Bedeutung dieser Anordnung und propagierte sie. Daher kam dann der Name.

Januar 2025

Batteriespeicheranlage - kommt der Strom für's Museum jetzt zurück ?

Bisher ist das Museum im Gebäude der ehemals größten Batteriespeicheranlage der Welt (1984 bis 1992) untergebracht. Neue Informationen geben Anlaß zu vorsichtigem Optimismus hinsichtlich Fortsetzung der Arbeit, eventuell an einem anderen Ort.

Für ähnliche Zwecke, nämlich der Stabilisierung des Insel-Netzes Berlin (West) wurde 1984 eine 17 MW -Speicheranlage mit klassischen Blei-Säure-Batterien der Firma Hagen/Westf., ähnlich der in U-Booten verwendeten, errichtet. Die Anlage hatte eine Spitzenleistung von 17 MW und einen Speicherinhalt von 14,4 MWh an elektrischer Energie, der wie bei einer Autobatterie nie voll ausgeschöpft werden kann. Dies trifft auch auf die derzeit vorhandenen oder im Bau befindlichen Batterien als Massenspeicher des Erneuerbare-Energie-Konzeptes zu. Diese Batterie bestand aus Akkumulatoren in 12 parallelen Strängen zu je 590 Zellen, jeweils 5 Zellen in einem Block wie im Bild.

Vorteil solcher Anlagen hinsichtlich Netzstabilisierung liegt in der Bereitstellung von Regelenergie innerhalb von hundertstel Sekunden dank der Halbleitertechnologien in den Wechselrichtern, die die Gleichspannung der Batterien in transformierbare, sinusförmige Wechselspannung von guter Qualität umwandeln.

Heutige Batteriespeicher sollen nicht nur stabilisieren, sondern in Zeiten von wenig Wind und Sonne einen Teil der Gesamtlast übernehmen, ähnlich Pumpspeicherwerken, deren Kapazität in Deutschland begrenzt ist.

Dezember 2024

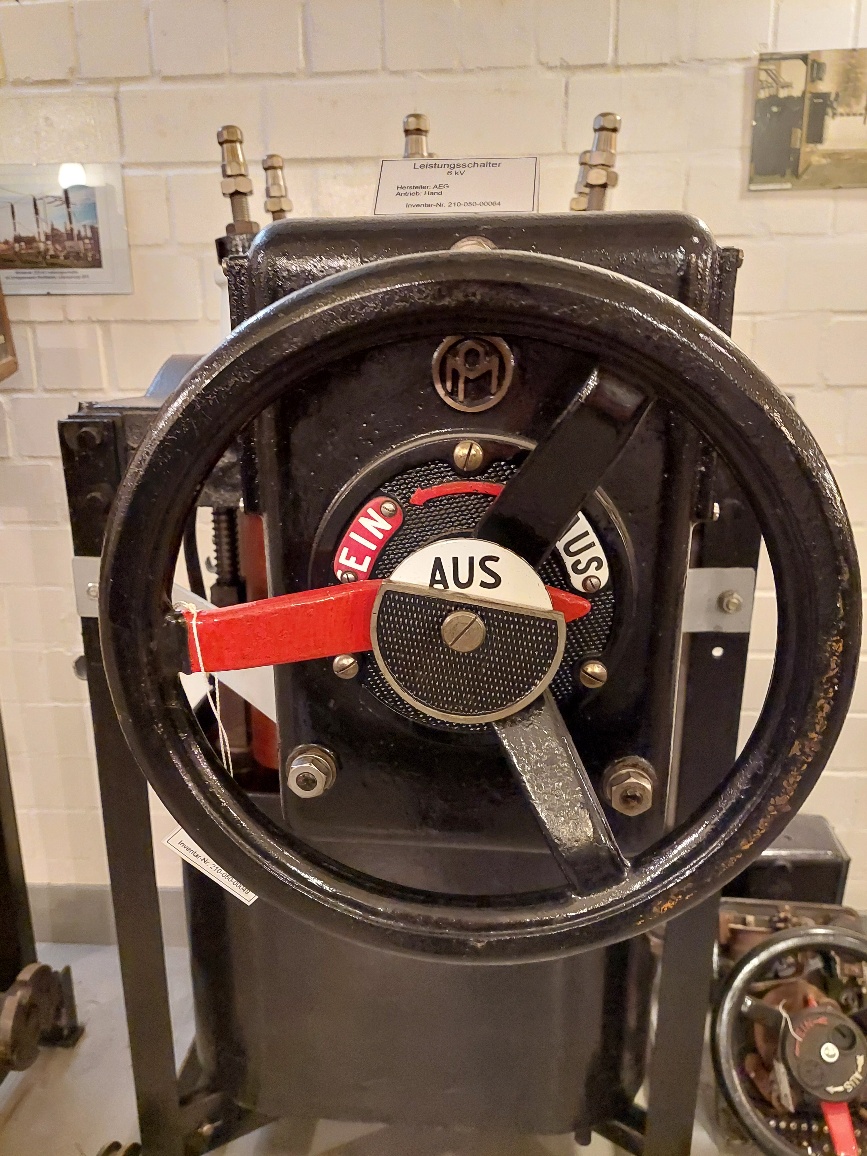

0 kV - spannungsfrei und stromlos - wird das Energie-Museum Berlin abgeschaltet?

Die Zukunft des Energie-Museums Berlin e.V. ist ungewiß, der Weiterbetrieb in Gefahr. Im schlechtesten Fall muss das Museum geschlossen und abgewickelt werden.

Die Rubrik "Exponat des Monats" wird zunächst auf unbestimmte Zeit eingestellt. Die Dezember-Bilder zeigen uns offene Schalter, Kohlemangel und Spannungslosigkeit.

Grosse Ströme und damit hohe Leistungen werden mit Leistungsschaltern abgeschaltet, damit wird die geschaltete Leitung stromlos. Zwischen den Kontakten will sich ein Lichtbogen ausbilden, der durch geeignete Medien oder Maßnahmen, z.B. Öl oder starker Luftstrom, gelöscht werden muss.

Messerkontakte können nur Spannungen schalten, aber keine Ströme, man bezeichnet sie auch als Trenner, dahinterliegende Bauteile wie der obige Leistungsschalter sind dann spannungslos und können repariert oder ausgetauscht werden.

Kohle fehlt dem Energiemuseum Berlin im übertragenen Sinn, fehlte diese früher am Kohlezuteiler, wurde es kühl im Kessel und der Dampf fiel aus.

Zu guter Letzt noch ein Blick auf ein Hochspannungsvoltmeter, mit dem diese Spannungen natürlich nicht direkt gemessen werden können, sondern erst nach Herabsetzung durch einen speziellen Trafo, hier Wandler genannt.

November 2024

Kohlebürste- was wird da gebürstet ?

Die Erzeugung elektrischen Stroms mit Hilfe rotierender Maschinen wurde mit der Erkenntnis eingeleitet, dass die Bewegung eines elektrischen Leiters in einem Magnetfeld einen Stromfluss bewirkt (Michael Faraday, 1831).

Zahlreiche Vorschläge wurden geprüft, wie der Strom auf rotierende Teile übertragen oder von dort abgeleitet werden könnte. Schleifkontakte aus Metall, Metallpinsel , metallische Bürsten waren die ersten Lösungen. Schließlich wurde man auf Graphit aufmerksam, eine natürliche Modifikation des Kohlenstoffs, die den Strom recht gut leitet. Graphit hat daneben auch ausgezeichnete Schmiereigenschaften, ist aber relativ weich. Zur Erhöhung der mechanischen Stabilität wird Graphit mit Kupfer und Bindemitteln verpresst und bei Temperaturen bis zu 1.200 Grad unter Luftabschluss geglüht. Dabei verkokt das Bindemittel. Die meisten Motoren, Generatoren und Stromabnehmer von elektrischen Schienenfahrzeugen sind mit solchen Schleifkohlen, den „Kohlebürsten“, ausgestattet. Trotzdem tritt mechanische Abnutzung ein, so dass die Kohlen von Zeit zu Zeit ausgewechselt werden müssen. Seit einigen Jahren ermöglichen elektronische Lösungen „bürstenlose Motoren“ auch für Gleichstrom.

Oktober 2024

560 Grad und Kohlenstaub – wie lange hält Stahl das aus ?

In den Brennkammern der Kessel moderner Dampfkraftwerke wurde in einem starken Luftstrom feines Kohlengranulat verbrannt. Kein Rost mehr, auf dem die Kohle verbrennt, alles spielt sich im freien Flug durch den Brennraum ab. Die mechanische Kraft des Kohlenstaubs und der Asche ist jedoch so stark, dass im Laufe des Betriebs die Stahlrohre der Rohrbündel im Kessel regelrecht durchgescheuert werden. Dies geschieht auch fern der Brennkammer mit den Überhitzer-Rohrbündeln. 4 mm Stahl abgetragen, bis das Rohr mit 130 bar platzt. Der Kessel muß abkühlen, ehe das Reparaturteam im Brenn- oder Überhitzerraum die defekten Teile herausschneiden und neue Rohre einschweißen kann. Bei Temperaturen von 60 Grad keine leichte Arbeit.

September 2024

Isolatoren - Elektrizität auf Distanz

Der abgebildete Isolator ist über 1 m lang und trägt in freier Luft eine 110.000 V – Leitung. Wir schauen von unten auf das metallische Leiterseil (Aluminium mit Stahlkern, ohne eigene Isolierung) und die Isolatoren aus Keramik.

Eine elektrische Spannung will sich stets durch einen Stromfluss ausgleichen. Das ist in elektrischen Geräten auch so beabsichtigt. Was ist jedoch auf dem Weg von der Erzeuger- zur Verbrauchsstelle?

Dort muss sowohl der ungewünschte Ausgleich zwischen den Leitern als auch zur Erde unterbunden werden und die Installation muss berührungssicher sein. Deshalb hängen die Leiterseile von Hochspannungsfreileitungen so hoch und in weitem Abstand voneinander. Für 380.000 V müssen die Isolatoren ca. 4 m lang sein. Mindestens ebenso groß muss der Abstand zwischen den Leiterseilen und zum Erdboden noch mindestens 2 m weiter sein.

August 2024

Ist das Kunst ? Oder kann das weg ?

Wenn aus einer ehemals glatten Stahlplatte solch ein künstlerisch anmutendes Muster entsteht, dann haben wir eine Prallplatte aus einer Kohlemühle vor uns, die nach Standzeiten von 4 - 6 Monaten wegen Verschleiß ausgewechselt werden musste. In der Kausalkette „mehr Strom–mehr Dampf –mehr Kohle verbrennen“ stellte sich bald heraus, dass mit klassischer Verbrennung auf dem Rost – auch auf dem Wanderrost – die Leistung begrenzt blieb. Daher wurde die fein gemahlene Kohle mit einem starken Luftstrom im die Brennkammer eingeblasen und verbrannte dort im Flug. Die Kohle musste vorher zu „Kohlenstaub“ mit Korngrößen um 1 mm vermahlen werden. Dazu wurden Mühlen mit Kollergang oder eben Schlagwerke mit Prallplatten verwendet.

Juli 2024

Modellbau: Auszeichnung – Methodik: Thema verfehlt !

Ein wunderschönes Symbolmodell „Blockstation 1879“ genannt. Leider methodisch nicht so geeignet ! Warum?

Die Dampfmaschine ist eine doppeltwirkende Maschine mit Balancier, Ventilsteuerung und dem von James Watt 1784 erfundenen Parallelogramm, dass die Kolbenbewegung im Zylinder ohne seitliche Abweichung der Kolbenstange umsetzen konnte, im 19. Jahrhundert wurde es durch den Kreuzkopf ersetzt, die Triebstange hinter dem Kreuzkopf wirkte direkt auf Kurbel und Schwungrad. 1866 entwickelte W. v. Siemens einen Dynamo, der eine fast unbegrenzte Stromerzeugung ermöglichte. Die eingesetzten Dampfmaschinen waren liegende Maschinen mit Kreuzkopf, einen Kombination Balancier/Dynamo hat es nicht gegeben. Der Dynamo ist zu groß und kompakt dargestellt, die ersten Generatoren sahen völlig anders aus. Die AEG wurde zunächst als 1883 als Deutsche Edison-Gesellschaft gegründet und erst 1888 in Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG umfirmiert. Wenigstens das Datum ist richtig: ab 1879 trieben liegende Dampfmaschinen in sogenannten Blockstationen Dynamos an, deren Strom Bogenlampen versorgte.

Juni 2024

„Konstanze VI“ - was machte die ?

Die Stromversorgung in der damaligen DDR war in den Spitzenzeiten äußerst angespannt, die Netzstabilität konnte nicht dauerhaft gewährleistet werden. Netzspannungen unter 200 V und Frequenzen unter 49 Hz kamen durchaus vor.

Damit war der Betrieb elektronischer Geräte, insbesondere von Fernsehern, nicht mehr gesichert. Schwarze Balken oben und unten, Bildlaufen traten auf.

Mit der zunehmenden Verbreitung des Fernsehens kamen deshalb in den 1960er Jahren Spannungskonstanthalter in die Geschäfte, mit denen am Anwendungsort die Spannungsschwankungen ausgeglichen werden sollten. Handgeregelt oder sogar automatisch. Ein Modell war neben anderen „Konstanze VI“, ein vollautomatisch arbeitendes Gerät. Ein Werbeclip des DDR-Fernsehens für „Konstanze“ illustrierte Problem und Lösung im Zeichentrick.

Mai 2024

Umformer – was wird da umgeformt?

In Erinnerung an Ferdinand Menke-Zumbrägel 1944 – 2024

Die Entwicklung der Stromversorgung in Deutschland setzte Ende des 19. Jahrhunderts auf Wechselstrom in Form mehrphasigen Drehstromes. Andererseits war der Gleichstrom aus der historischen Entwicklung bis weit ins 20. Jahrhundert nicht wegzudenken.

Umwandlungen der Stromarten in die jeweils andere waren zu der Zeit nur über rotierende elektrische Maschinen möglich. Einzige Ausnahme waren Quecksilberdampf-Gleichrichter. Von der BEWAG wurde 1926 deshalb ein eigenes Versuchslabor errichtet. Eine der Hauptmaschinen war der Gleichstrom-Umformer mit einer Leistung von 274 kW und Strömen bis zu 1.000 A.

April 2024

Isolierstoffe - Spannung eingehüllt

Spannungsführende Leiter müssen gegen Berührung und Kontakt untereinander oder mit der Erde (Kurzschluß, Erdschluß) gesichert werden. Für das Einhüllen der Leiter und der Bedienelemente gibt es Isolierstoffe. Das sind Materialien mit sehr geringer elektrischer Leitfähigkeit: Gewebe, Guttapercha, Öl, Papier, Porzellan, Keramik, Glas, Bakelit, Gummi, Kunststoffe. Je höher die übertragene Spannung, desto länger muss die Isolierstrecke und/oder desto besser müssen die Isolationseigenschaften sein. Inzwischen ist es gelungen, Polymermaterialien für Kabel zu entwickeln, die auf einer Strecke von 30 mm 380.000 V isolieren können. Das Bild zeigt den Querschnitt eines solchen Kabels, das man außen gefahrlos berühren kann, ohne einen Stromschlag zu bekommen. Ein Wunder heutiger Elektrotechnik!

März 2024

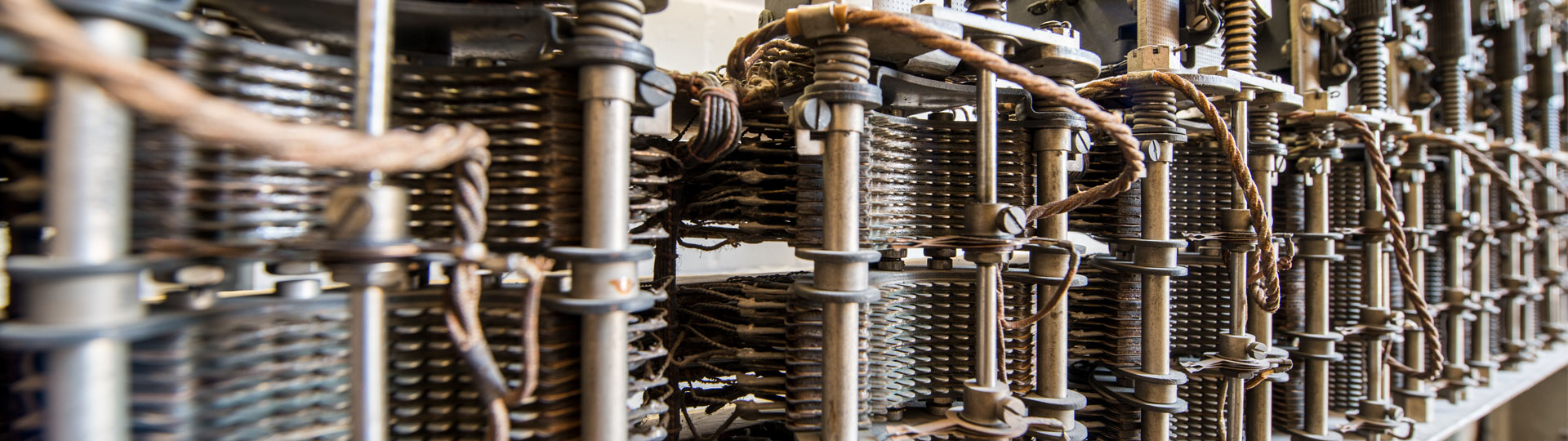

Hebdrehwähler – das soll das „Fräulein vom Amt“ sein ?

Am Beginn der Telefontechnik saß das Fräulein vom Amt vor einem Vermittlungsschrank und suchte gemäß Verbindungswunsch des Anrufers für diesen den gewünschten Anschluss aus. Dazu wurde ein bewegliches Kabel mit zweipoligem Stecker in die Buchse des gewünschten Teilnehmers gesteckt. Die Anschlussbuchsen waren in mehreren Reihen übereinander zu je 10 Anschlüssen angeordnet. Das Kabel mußte also gehoben und dann entlang der Reihe eingesteckt werden. Ein neurotischer Bestattungsunternehmer in Kansas City/USA, Almon Strowger, argwöhnte, die im Vermittlungsamt tätige Freundin eines Konkurrenten würde Aufträge bewusst nur an diesen durchstellen.

Daraufhin ersann er 1898 eine elektromechanische Lösung, bei der der Teilnehmer selbst mit Tasten über eine Ziffernfolge die gewünschte Verbindung herstellen konnte. Ein Kontakt wurde dabei gehoben und anschließend in der Reihe bis zum gewünschten Anschluss gedreht.

Februar 2024

Drehstromtransformator – drei Phasen in einem Gehäuse?

Im europäischen Verbundnetz von Gibraltar bis Polen wird mit Dreiphasen-Wechselstrom gearbeitet. Das sind drei miteinander verkettete Spannungen – die Phasen – die untereinander als auch gegen Erde Spannung führen. Brauche ich für die Spannungswandlung durch Transformatoren nun drei davon oder kann ich das in einem zusammenfassen? Ein russischer Exil-Ingenieur bei der AEG, Michail Ossipowitsch Doliwo-Dobrowolski, begründete 1890 den Begriff „Drehstrom“ und entwickelte Motoren und Transformatoren für diese Stromart. Im Vergleich mit einem kleinen Einphasentransformator (Klingeltrafo 230 V / 12 V) sehen wir die drei Phasenwicklungen eines Trafos 10.000 V (10 kV) / 400 V auf gemeinsamen Trafokern in einem mit Öl gefüllten Gehäuse. Eine geniale Entwicklung Doliwo-Dobrowolskis! Alle Transformatoren von Höchstspannung bis zur Verbraucherebene sind noch heute so aufgebaut und wir finden ein- und ausgangsseitig Isolatoren für jede der drei Phasen.

Januar 2024

Druck machen – von der Dampfmaschine zur Turbine

Am Anfang waren es bescheidene Drücke und Temperaturen, die ersten Kolbendampfmaschinen zum Antrieb von Dynamos über Riementransmission nach 1870 arbeiteten mit Nassdampf von wenigen bar und Dampftemperaturen von 120 bis 160 0C. Etwa 70 Jahre später um 1940 liefen die Turbinen mit überhitztem Dampf von 130 bar und 530 0C. Diese extremen Parameter stellten erhebliche Anforderungen an das gesamte Material vom Kessel bis zur Turbine. Dieses T-Stück aus Qualitäts-Stahl der Frischdampfleitung von Kessel 3 (Baujahr 1966) des Heizkraftwerks Charlottenburg hat eine Wandstärke von 50 mm. Pro Stunde wurden durch diese Dampfleitung 225 Tonnen Dampf transportiert. Die Nutzungsdauer eines solchen Teils betrug 250.000 Stunden, rund 28 Jahre.

Dezember 2023

Ein schwarzer Taster – hat der eine Bedeutung?

Der Original-Taster steht für einen historischen Moment in der Energieversorgung Berlins. 1948 wurden erstmalig und kurzzeitig, 1952 dann endgültig alle Stromtrassen nach Westberlin vonseiten der damaligen DDR unterbrochen. Über 40 Jahre war dieser Teil der Stadt dann eine Strominsel, die gesamte benötigte Elektroenergie musste auf eigenem Territorium erzeugt werden. Am 7. 12. 1994 wurde durch den Regierenden Bürgermeister E. Diepgen durch Druck auf diesen Taster im Beisein des heutigen 1. Vorsitzenden des Vereins Energie-Museum Berlin e.V. Dipl.-Ing. Horst D. Kreye eine Verbindung zum Europäischen Verbundnetz hergestellt. Damit endete die „Inselzeit“.

November 2023

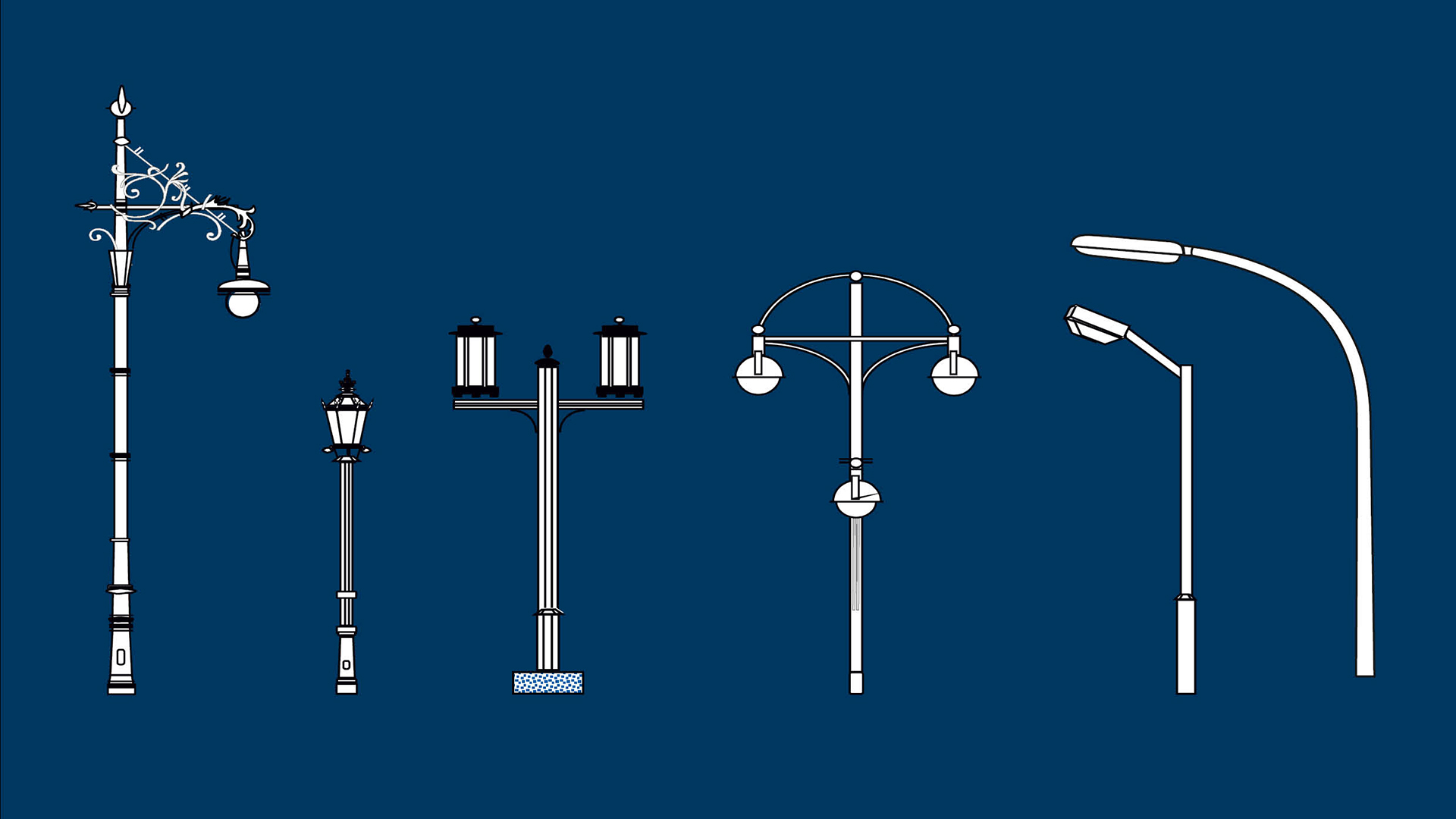

20.000 W – wozu solche Riesenglühlampen?

Nach Edison‘s bescheidener Kohlefadenlampe von 1880 wurde der Ruf „Mehr Licht!“ immer lauter. Einen Endpunkt der Entwicklung zeigt diese 20 kW-Glühlampe, die zur öffentlichen Beleuchtung das Hardenbergplatzes in Berlin eingesetzt war. Weiteres Anwendungsfeld dieser Riesenleuchtmittel waren Filmstudios. Was im Freien noch verkraftbar war, wurde im Studio zur Qual für alle Anwesenden, weil 95% der Energie in Wärme umgewandelt werden und nur 5% in Licht. Ein einziger „20er“, wie es im Beleuchter-Jargon hieß, heizte also mit 19 kW, einer Wärmemenge, die für 3-5 Einfamilienhäuser ausreichen würde. Der Wolfram-Glühfaden wurde so heiß, daß geringe Mengen des Metalls verdampften und die Wand des Kolbens schwärzten. Mit Scheuersand im Innern des luftleeren Kolbens sollte dieser von Zeit zu Zeit gereinigt werden.

Oktober 2023

Fassungssteckdosen – auch Stromdieb genannt

In der Anfangszeit der Stromversorgung privater Haushalte standen, wie vorher im öffentlichen Raum, Beleuchtungs-zwecke im Vordergrund. Kostengründe führten dazu, auf Stromzähler und Steckdosen zu verzichten und nur die Zahl der Brennstellen zu zählen. Später, ab etwa 1925, wurden Zähler in den Wohnungen installiert, Treppen, Böden, Nebenräume, Keller hingegen auf allgemeine Kosten der Mietshäuser zwar beleuchtet, aber keine Steckdosen angebracht. Bis in die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts hielten sich dann Adapter, die in eine E27-Lampenfassung geschraubt werden konnten und neben der verlängerten Glühlampenfassung über ein oder zwei Steckverbindungen zum Anschluss elektrischer Geräte verfügten. Neben der unerlaubten Stromentnahme („Stromdieb“) waren damit weitere Gefahren verbunden. Dazu gehörten mangelnde Berührungssicherheit und die Kabelbrand-Gefahr, konnten doch höhere Leistungen über Leitungen transportiert werden, die nur für Beleuchtung vorgesehen waren.

September 2023

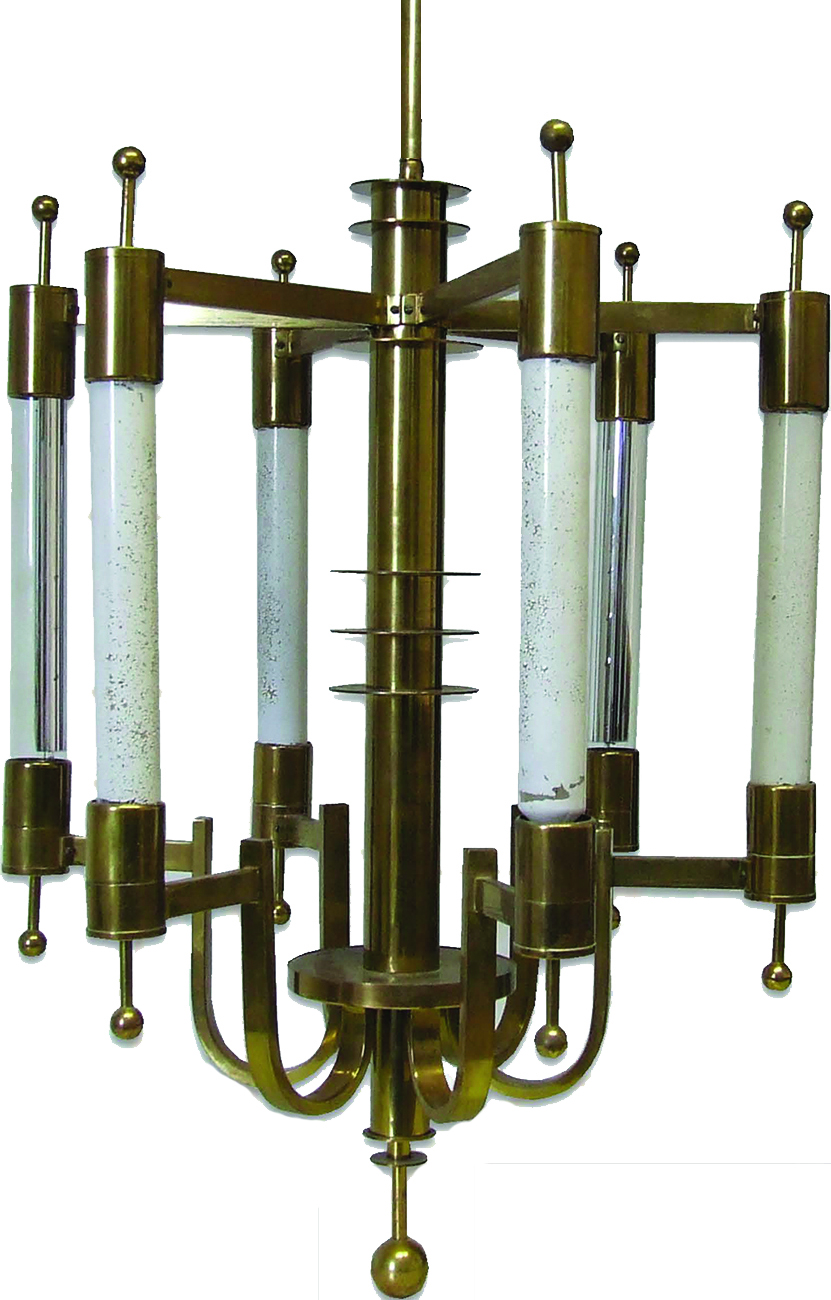

Sofittenleuchter aus dem Shell-Haus Berlin

Eine Architektur-Ikone der Neuen Sachlichkeit findet sich in Berlin, das Shell-Haus 1930/32 von Emil Fahrenkamp. Die Beleuchtung sollte dem Zeitgeist entsprechen. Dazu gehörte ein von Franz Haegele für die Firma Schwintzer & Gräff entworfener Sofitten-Kronleuchter. Sofittenlampen boten vor Entwicklung der Leuchtstoffröhre die Möglichkeit, langgestreckte Leuchtelemente herzustellen und ästhetisch zu nutzen. Erste Entwürfe von W. Gropius und G. Rietfeld entstanden im Bauhaus Dessau und zwischen 1927 und 1930 bestand eine enge Zusammenarbeit mit Schwintzer & Gräff.

Halbverspiegelte Sofittenlampe,

diese Lampen wurden neben Raumbeleuchtung für Regal- und Gemäldebeleuchtung sowie Schminktische verwendet. LED-Ausführungen dieser fast 100 Jahre alten Entwicklung werden noch hergestellt.

August 2023

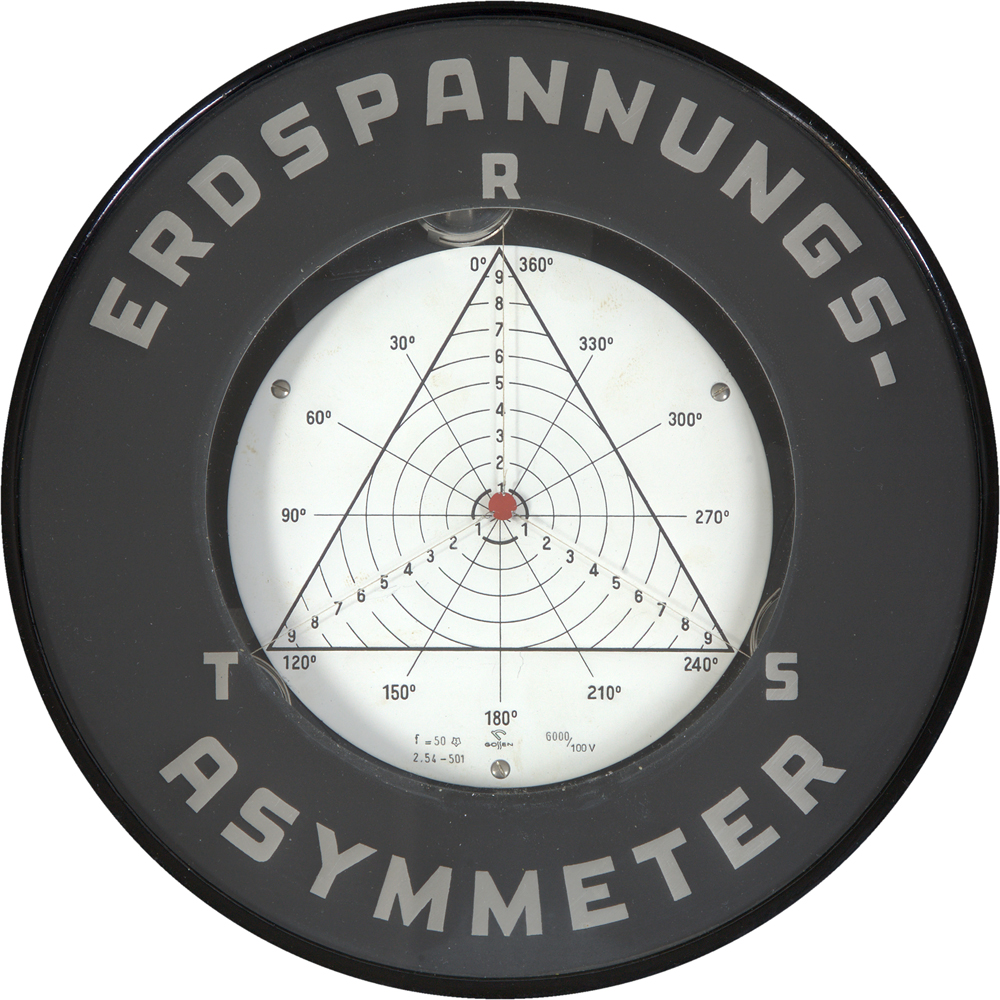

Drei Meßwerte in einem Instrument – wie soll das gehen?

In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts gründete Paul Gossen in Göttingen ein Unternehmen für elektrische Messtechnik. Die Drehstromerzeugung und –übertragung wurde in dieser Zeit perfektioniert. Dabei wird der Strom in drei getrennten Leitern – den „Phasen“ - transportiert, die aber zu einem gemeinsamen System gehören. Die Strombelastung der drei Phasen sollte möglichst gleichmäßig erfolgen, kann aber auch unterschiedlich sein, der Fachmann spricht von Schräglast. Anstelle dreier Einzelinstrumente entwickelte Gossen Asymmeter, die mit drei federkompensierten und durch Fäden gekoppelten Messwerken eine zentrale rote Scheibe statt Zeigern in einem Dreieck bewegen konnten. Mit einem Blick kann die Lage im Drehstromnetz hinsichtlich Leistung, Blindleistung, Erdschluss kontrolliert werden, je nachdem, wo sich der rote Punkt im Dreieck befindet.

Juli 2023

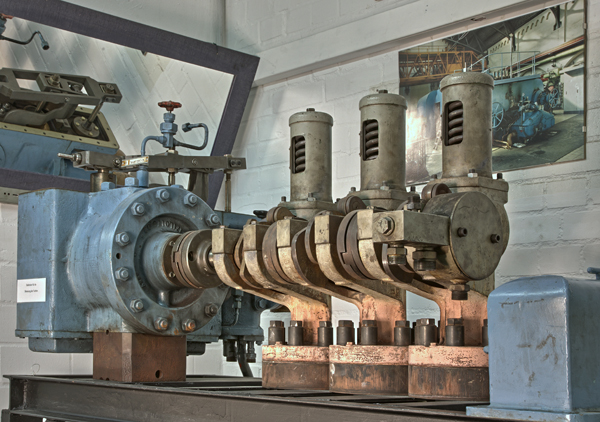

Nockenwelle, mehrere Ventile – warum an einer Dampfturbine ?

Original-Ventilreihe einer Dampfturbine aus dem Heizkraftwerk Charlottenburg. Für eine möglichst lineare Steuerung des Dampfzustroms einer Turbine ist ein einzelnes Ventil ungeeignet, weil die Öffnungscharakteristik nicht linear verläuft. Deshalb werden mehrere Ventile über eine Nockenwelle betätigt, wodurch deren Öffnung einzeln gesteuert werden kann. Die Regelgröße Drehzahl wird von einem Fliehkraftregler hydraulisch auf das Stellglied mit den Ventilen übertragen. Ein Beispiel für Regelkreise ohne elektrische oder elektronische Komponenten.

Juni 2023

Trommelwaschmaschine – wieso kohlebeheizt ?

Dieses seltene Exemplar einer gewerblichen Waschmaschine stammt aus den 1930erJahren.Gelochte Waschtrommel, von einem Elektromotor gedreht, alle Komponenten wie heute, doch warum Kohleheizung? Strom war in weiten Gebieten verfügbar, für eine Laugenerwärmung mit elektrischen Heizelementen stand aber nicht überall genug Leistung zur Verfügung. Deshalb wurden bis in die 1950er Jahre gewerbliche Waschmaschinen mit allen verfügbaren Heizungsarten gebaut - Festbrennstoffe, Gas, Dampf, seltener Strom. Anfänglich mechanische Bewegungseinrichtungen wurden ab 1920 zunehmend durch Elektromotoren ersetzt. Waschmaschinen im Privathaushalt werden heute ausschließlich elektrisch beheizt, gewerblich werden bis heute – je nach Verfügbarkeit - auch Öl, Gas und Dampf genutzt.

Mai 2023

E 27 - warum sieht das Gewinde so grob aus?

E 27 steht für Edisongewinde 27 mm. Thomas A. Edison ließ sich dieses einfache und grobe Blechgewinde am 27.12.1881 in den USA patentieren. Eine der ältesten elektrotechnischen Entwicklungen hat es also bis in unsere Zeit geschafft. Edison erfand einen Schraubsockel für Glühbirnen, der einfach und billig aus Blech herzustellen war, dessen Gegengewinde, die Glühlampenfassung, einigermassen berührungssicher war und den Wechsel leicht machte. Die Gewindeform, ein Zollgewinde und geadelt durch eine DIN-Norm, findet man noch an heutigen Leuchtmitteln mit LED-Technologie. Vorher trug der Schraubsockel zuerst Kohlefäden, später Metallfäden in evakuierten Glaskolben, gefolgt von miniaturisierten Gasentladungsröhren. Gleichzeitig stieg die Lebensdauer der Leuchtmittel von einigen 10 bis 100 Stunden auf weit über 10.000 Stunden an. Die Strahlungsquellen wechselten – das Edisongewinde blieb !

April 2023

Glühlampe – was glühte zuerst ?

Das Geburtsjahr der Glühlampe wird heute mit 1879 angegeben. Viele Entwickler und Erfinder versuchten damals mit Hilfe des neuen Energieträgers Strom alltagstaugliche Lösungen für Beleuchtung zu finden. Gas und Petroleum dominierten, Bogenlicht erwies sich für kleine Lichtquellen als ungeeignet. Nach unzähligen Versuchen vieler Erfinder ließ sich Th. A. Edison Kohlefäden, die aus Bambusspänen hergestellt wurden, in luftleeren Kolben patentieren. Die Lebensdauer dieser Lampen lag bei einigen 10 bis 100 Stunden.

März 2023

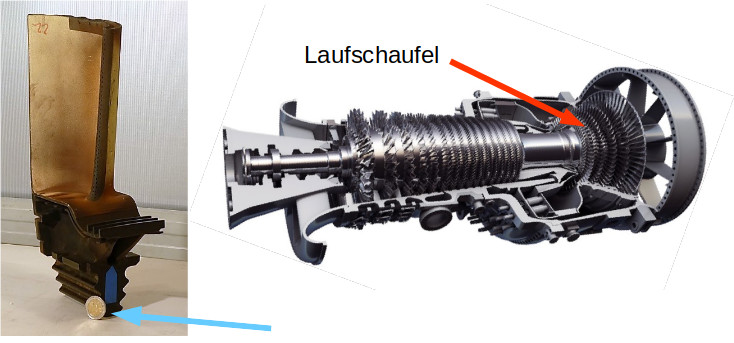

Laufschaufel 1 Stufe einer 175 MW Gasturbine

Die Leistung einer von 63 Laufschaufeln beträgt ca. 1000 kW und ist aus einer warmfesten Superlegierung. Vor der 1 Leitstufe herrscht eine Gaseintrittstemperatur von ca. 1100 °C. Zum Schutz hat die Schaufel-Luftkühlung mit einer Keramik-Wärmedämmschicht. Eine Schaufel kostet ca. 40 – 50 TEuro.

Februar 2023

110 000 V im Kabel – kann man so etwas anbohren?

Am 19. Februar 2019 wurden in Berlin-Köpenick zwei 110 kV-Kabelsysteme mit 6 Einzelkabeln mit einer einzigen Horizontalbohrung beschädigt. Damit war die Stromversorgung für ein großes Stadtgebiet mit 31.000 Haushalten, Krankenhaus, Industrie und Verkehr für 31 Stunden vollständig unterbrochen. Die Sicherheits-technik beim Abschalten war so schnell, dass unmittelbar an der Baustelle nichts bemerkt wurde. Das Kabelstück zeigt ausschließlich mechanische Beschädigungen, jedoch keinerlei Spuren von Kurz- oder Erdschluss. Ein Hochspannungskabel kann nicht einfach „geflickt“ werden. Tag und Nacht arbeiteten die Monteure von Stromnetz Berlin GmbH, um 6 Kabelstücke mit insgesamt 12 Verbindungsmuffen einzufügen. Eine Meisterleistung! Es war der längste und größte Stromausfall der Nachkriegsgeschichte Berlins.

Exponat des Monats

Januar 2023

Schnellwaschkugel - was soll das sein ?

Eine Tischwaschmaschine aus Aluminium, die für kleines Geld und in 20 l Lauge bei der Bewältigung der kleinen Wäsche helfen sollte.

Tauchsieder zum Erhitzen, separater Verschlussdeckel und Handkurbel sollten die große und um 1965 noch sehr teure Waschmaschine ergänzen.

Ein Produkt der Firma Reese-Technik GmbH & Co. Elektrogerätefabrik Berlin. Ingenieur Reese ließ es sich als Gebrauchsmuster (DBGM, das sogenannte „kleine Patent“) schützen. Ganz unbedeutsam kann diese Entwicklung nicht gewesen sein, wovon eine Reihe von Handelsmarken zeugt:

Consul, WAKULUX 20, Waschwunder 20, Cortina 20, meist ergänzt um die Erläuterung „Schnellwaschkugel“